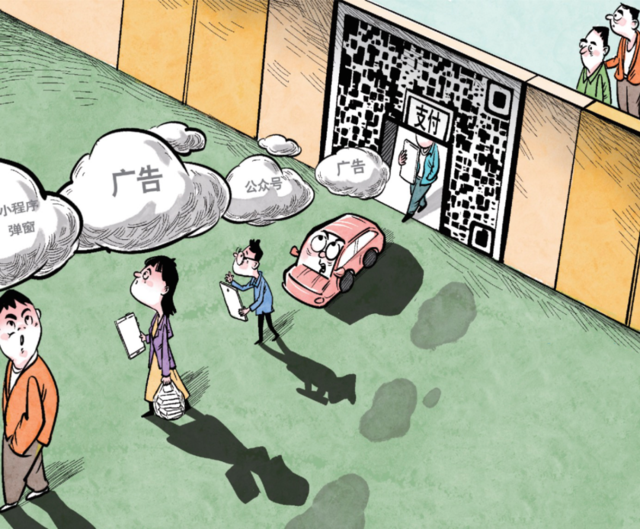

【普法·微熱點】掃碼成付費唯一選擇,二維碼何以成了“攔路碼”?

近年來

掃碼停車、點餐、繳費等

涉二維碼問題受到越來越多投訴

“不掃碼寸步難行”

成為大眾吐槽的焦點

如今,掃描二維碼代替人工服務已然成為一種日常,但這種本該“提高效率”“便捷快速”的消費方式,卻給不少消費者帶來了困擾。記者調查發現,不少消費者抱怨掃二維碼存在各種問題,包括:消費只能掃碼、拒收現金、拒絕提供紙質菜單;強制關注公眾號、跳轉小程序;不當索取消費者個人信息;廣告、優惠彈窗頻繁,真假難辨等。

有消費者反映,不少停車場掃碼后都有廣告、公眾號、小程序彈窗,強制要求注冊成為相應會員才能享受停車服務,“同意對方收集手機號等個人信息”往往被默認勾選,且不能取消選擇。在停車之后,一些消費者會取消關注公眾號,或者作屏蔽、刪除處理,但之后總能收到相關商家發來的短信,內容包括商場優惠、產品推銷等,且無法退訂。

漫畫:高岳

記者走訪多家商場發現,目前大部分餐飲企業都需要顧客自己掃碼點餐,一些餐廳需要掃碼關注其公眾號或注冊成為店鋪會員后才能點餐,還有一部分是掃碼后彈出醒目廣告,廣告類型涵蓋游戲、電商促銷、金融借貸等,有的甚至無法跳過。另外,有些餐飲店掃碼線上點餐可以領取優惠券,而柜臺點單卻不享受。

掃碼之后過度收集個人信息的情況也時有發生。據報道,北京的孔先生在某餐飲店消費時,發現需要關注商家公眾號才能點單,認為商家強制獲取消費者個人信息,遂將該商家起訴至法院,要求其停止侵害個人信息權益、告知個人信息處理情況、賠禮道歉并賠償相關損失。北京市第三中級人民法院在二審判決中認定被告商家的相關行為侵害消費者個人信息權益,需向原告書面賠禮道歉,并賠償5000元公證費。

二維碼何以成了“攔路碼”?

消費者的合法權益如何保障?

來看看專家怎么說

強制掃碼消費

是否侵犯消費者合法權益?

華東政法大學經濟法學院副院長、教授任超介紹,“形式上自愿、實質上強制”的交易行為,或侵犯消費者的公平交易權。這種強制掃碼關注的消費服務方式,在一定程度上侵犯了消費者的公平交易權。消費者權益保護法明確規定,經營者不得利用格式條款并借助技術手段強制交易,強制掃碼關注對部分不愿意掃碼的消費者而言是不公平的。

北京理工大學法學院教授孟強認為,以消費者正常期待來看,應該直接掃碼就能實現目的,如果還要強制關注公眾號,甚至強制獲取個人信息,顯然違反個人信息保護法和消費者權益保護法,未能履行經營者收集使用消費者個人信息的必要性原則和充分告知說明、征求被收集者同意的義務。剛剛發布的最高人民法院關于適用民法典合同編通則若干問題的解釋中規定,對于通過互聯網等信息網絡訂立的電子合同,提供格式條款的一方僅采取設置勾選、彈窗等方式,不能夠認為其已經履行提示義務或者說明義務。因此,這種情況下,商家強制收集個人信息是違法的。

“過度索取信息,還增加了消費者信息泄露的風險。”任超說,消費者在掃碼付費時,商家經常要求消費者關注其公眾號,填寫個人信息成為會員享受折扣,或通過公眾號、小程序自動獲取其電話、生日、性別、地理位置等個人信息。但顯然這些信息與到店消費無任何必然關聯,這就可能涉及對消費者信息的過度收集。一旦商家對數據保管不善,消費者還要承擔個人信息泄露、丟失的風險。“掃碼消費模式不應變成獲取用戶個人信息的工具。”

強制掃碼、不當索取個人信息

經營者有何法律后果?

孟強說,如果經營者在提供二維碼服務的過程中存在侵犯消費者權益、個人信息權益等合法權利的行為,除了需要承擔民事責任以外,根據相關規定,還有可能構成行政違法,會受到市場監管部門或者其他相關行政管理部門的處罰,包括責令改正、警告、沒收違法所得、處罰款等。嚴重的話,甚至有可能會導致停業整頓、吊銷營業執照。“所以,商家應當依法依規經營,切實以消費者為中心,保護消費者合法權益。”

二維碼應該是“方便碼”“便民碼”

而不能成為“攔路碼”

商家應把握好信息收集的度

并提供多種支付方式

別讓消費者做“單選題”!

來源:尚法昆山