盤(pán)點(diǎn)鄉(xiāng)土非遺:青團(tuán)正當(dāng)時(shí)

前 言

清明如約而至

昆山正儀老街上

青團(tuán)子的香氣愈發(fā)濃郁

小小的青團(tuán)子不只是一道美食

它還是昆山的非遺珍寶

...

近年來(lái)

昆山扎實(shí)推動(dòng)非遺保護(hù)與傳承工作

營(yíng)造傳承與發(fā)展的良好氛圍

讓非遺文化在新時(shí)代煥發(fā)新活力

本期

讓我們開(kāi)啟鄉(xiāng)土非遺探索的第一站

↓↓↓

青團(tuán)子的故事,始于千年前的寒食節(jié)。唐代百姓為禁火冷食,以艾草汁染米團(tuán)祭祖;至明清,江南人家將青團(tuán)列為清明“時(shí)物”,《清嘉錄》記載,“市上賣(mài)青團(tuán)、焐熟藕,為居人清明祀先之品”。

在昆山,青團(tuán)子制作中的佼佼者當(dāng)屬正儀老街的百年老店文魁齋了,其青團(tuán)制作工藝先后被列入第六批蘇州市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄及第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。

文魁齋的青團(tuán)子制作工藝極為講究。首先要挑選新鮮上好的漿麥草,洗凈浸泡后搗爛榨取青汁。青汁中兌入適量的堿水去除青草氣,其中最關(guān)鍵的在于青汁與石灰水的配比,這既是青團(tuán)質(zhì)量的保證,也是店家的不傳之秘。接著將青汁與糯米粉混合揉勻,直至面團(tuán)不黏手。青團(tuán)的餡料也獨(dú)具特色,豬油豆沙香甜細(xì)膩,白糖棗泥軟糯可口。包好餡料后,團(tuán)子上籠蒸熟。

經(jīng)過(guò)這樣一整套工序,亮晶晶、碧瑩瑩的青團(tuán)子就可以上市了。此時(shí)的青團(tuán)外皮軟糯,內(nèi)餡甜而不膩,還帶著淡淡香氣,讓人回味無(wú)窮。

如今的青團(tuán)子早已不只是祭祖的寄托,而是真正“活”在了人間煙火里。每到清明前后,正儀老街熱鬧非凡。文魁齋的后廚里,老師傅們?nèi)砸唤z不茍地守著 “浸、兌、和、拌、蒸、剪”六字訣;櫥窗外,天南海北的游客排著隊(duì),手機(jī)鏡頭對(duì)準(zhǔn)蒸籠騰起的熱氣,等待這一口春日限定的滋味。

咬一口青團(tuán)子,轉(zhuǎn)身扎進(jìn)百戲博物館,聽(tīng)一段《牡丹亭》的水磨調(diào);循著青團(tuán)香氣漫步村落田埂,偶遇戴印花布頭巾的阿婆采漿麥草……一枚小小的青團(tuán)子成了“導(dǎo)游”,帶著游客們赴一場(chǎng)從舌尖到腳尖的春日漫游盛宴,感受百年老手藝與昆山古村落的煙火氣在新時(shí)代的完美交融。

當(dāng)二十四節(jié)氣輪轉(zhuǎn)至清明

這顆青團(tuán)子

依然是昆山人與春天對(duì)話的方式

——咬一口春天的翠綠

嘗得到非遺的堅(jiān)守,也品得出時(shí)代的包容

跟著這口軟糯香甜的青團(tuán)子

這里還有不少好去處

值得一探

...

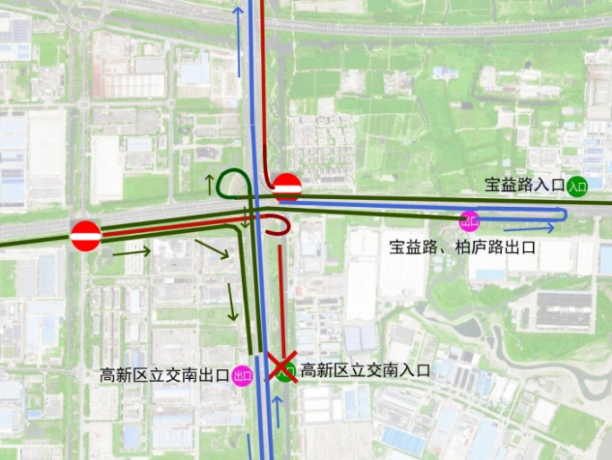

由上塘街和下塘街組成,沿河而建,古樸的石板路延伸至遠(yuǎn)方,街道兩旁是綿延數(shù)百米的枕河人家。這里不僅有最負(fù)盛名的青團(tuán)子,更有諸多特色小吃令人垂涎,晶瑩剔透的泡泡餛飩、香氣撲鼻的蘿卜絲餅、甜蜜軟糯的海棠糕,還有面拖大排、雞爪等美味。

從正儀老街出發(fā),步行不遠(yuǎn)便可到達(dá)。博物館建筑之形取戲曲“工尺譜”之意,是國(guó)內(nèi)首個(gè)集齊中國(guó)348個(gè)劇種的戲曲主題博物館。踏入館內(nèi),仿佛置身于戲曲藝術(shù)的殿堂,這里不僅是一座展示戲曲藝術(shù)的博物館,更是一座承載著中國(guó)戲曲文化精髓的重要殿堂。

在一枚青團(tuán)子中

感受非遺傳承的文化密碼

它包裹的不僅是春天的滋味

更是一部活的文化史

青團(tuán)正當(dāng)時(shí)

來(lái)昆山

感受老街古韻、百戲經(jīng)典

偶遇春光正好的江南吧!

- END -

來(lái)源:宜居昆山