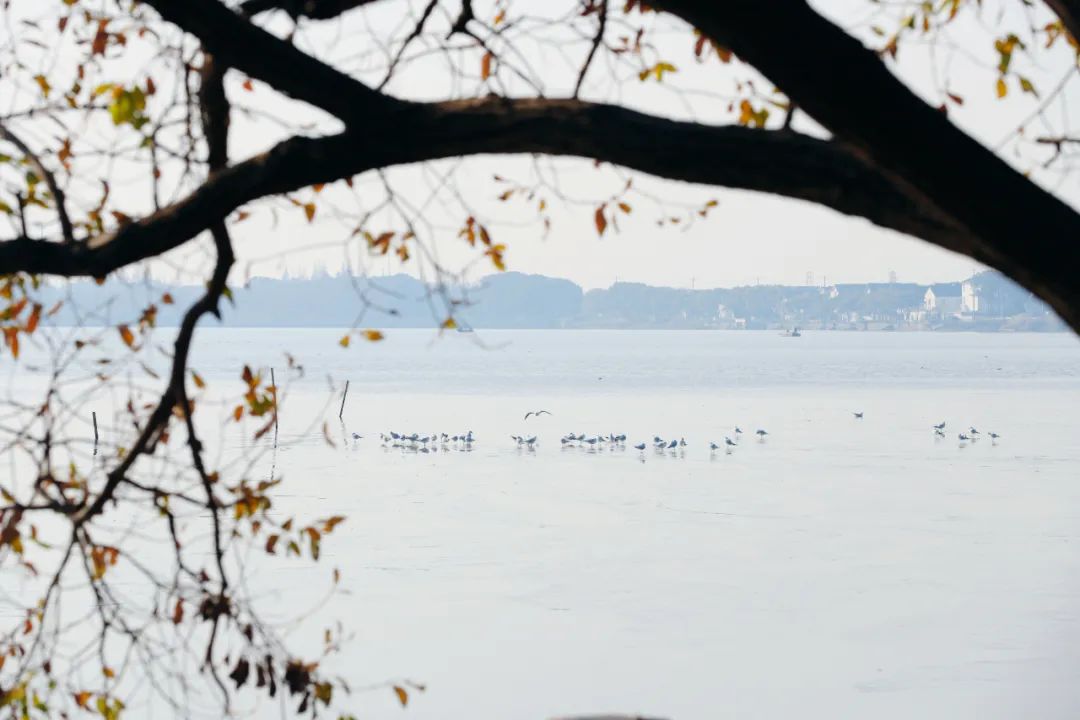

錦溪坐擁五湖三蕩,漁業資源豐富。早年錦溪人民以水為生,以魚為伴,他們的生活特點、飲食習慣、捕撈方式逐漸形成了別具一格的漁作文化。近期,錦溪漁作文化入選首批昆山市農業文化遺產名單。

錦溪鎮境內水域面積占全鎮面積過半,生態放養面積25171畝,占全市的25%,是華東地區水體面積最大的古鎮,獨特的地理位置和環境造就了水富魚豐的資源優勢。全鎮五萬畝水面有各類水產品280多種,其中以蝦、蟹、魚類為主,另有黑蜆、螺螄、甲魚和各種形狀的河蚌,味道鮮美,口感獨特。

隨著時間推移,錦溪漁業生產方式正逐步變化發展。解放初期,錦溪漁民以漁船為家,利用絲網、趕網、魚鷹(鸕鶿)等漁具手工捕撈維持生計。改革開放以后,農村逐步發展多種經營模式,如池塘養魚、圍網養殖等。2000年,錦溪鎮兩個漁業村合并,成立聯湖行政村,漁作方式主要為池塘養殖和生態自然放養。如今,錦溪鎮進一步確立生態優先的發展戰略,大力開展“退網還水”“退塘還田”“退二還一”“退二進三”四退工作,全境域實現生態自然放養。

“釣船頻往返,漁唱復悠揚。風細調偏高,月明聲正長。”這就是著名的錦溪八景之一——“錦溪漁唱”一景。“錦溪漁唱”一直是水鄉鮮明的印記,描繪了岸邊停滿漁船,漁民滿載而歸,一邊整理漁網一邊吟唱漁歌的熱鬧場面。目前現存“錦溪漁唱”相關詩詞20余首,其中以明代高啟的作品最為著名,“浮梁灘下維魚艇,野店門前飏酒旗。此景欲描描未盡,一溪煙雨當迷離。”至今仍被后人傳誦。

為進一步保護傳承漁作文化,近年來,錦溪鎮積極開展各項工作。一方面,建設南白蕩農業(漁業)產業園,推進養殖池塘生態化改造試點工程,于聯湖村建東西兩處漁港,強化聯湖村漁業合作社功能,促進錦溪鎮漁業產業發展。另一方面,開發“錦溪黑蜆”“錦溪鲃魚”“萬千湖大閘蟹”等特色農副產品,進一步打造錦溪生態漁業品牌,其中錦溪黑蜆2022年被納入“全國名特優新農產品”名錄。此外,依托自身生態環境和湖中豐富的魚類品種,結合旅游業發展,打造生態漁業特色產業,吸引大批漁業文化愛好者前來觀光垂釣,舉辦鲃魚美食節、野生魚開捕節、主題河鮮節等節慶活動,展現源遠流長的漁作文化。

漁作文化是農業文化的重要組成部分和人類文化的寶貴遺產。下一步,錦溪鎮將繼續深入挖掘、收集和整理漁作文化資源,積極探索農業文化遺產多元保護與發展途徑,為建設農業強市貢獻錦溪力量。