一.歷史概況

正儀位于江蘇省昆山市西郊,陽澄湖東南岸。陽澄湖水流經正儀,連接婁江入海,水道通達。域內312國道、滬寧高速、滬寧城際、京滬高鐵相繼建成,交通便利,正儀自古就是歷史古鎮、名鎮、重鎮。正儀古稱鹿埜(野)、星溪、信義、真義、航頭等。據考古證實,正儀6000多年前就已有先人居住。相傳春秋時期,吳王壽夢好獵,在婁地(今玉山鎮)筑有城邑,豢鹿狩獵,后稱“鹿城”。正儀位于城西,雅稱“鹿埜”(野)。東晉年間,有星隕于今鎮區宅西湯家橋北,“旋化為石,水涸露石,石色白而微青”,因有“星溪”、“星湄”之稱。至梁天監六年(公元507年)這里就已經設郡置縣,始稱信義,之后歷代正儀都有一定的規模。至元代“玉山雅集”主人顧阿瑛“筑玉山草堂于界溪之上”(今正儀師姑涇)。明萬歷三十九年(1611),重建盛安橋故名真義橋,因有真義之稱。清乾隆、嘉靖年間,信義集市從婁江南岸貞里(今玉山燕橋浜村),移至北岸航頭(今正儀老街),故信義亦名航頭。

二、正儀老街的特色與價值

今天,被楊明義稱為“漏網之魚”的正儀老街,坐落于正儀街道中心區域。一條渭塘河由北向南蜿蜒穿過小鎮正儀,小河一頭連著美麗的陽澄湖,一頭匯入了婁江,四季流水潺潺,奔流不息,渭河兩岸,千百年來養育著兩岸枕河而居的百姓,世代過著悠閑恬靜的生活。靜靜的老街,默默地記錄著歷史的滄桑和變化。

(一)水系保存完好。正儀老街沿著渭塘河的兩岸展開,河東為上塘街,河西為下塘街,長約各1.3公里。渭塘河的形態十分奇特,就像一條騰飛的龍,“龍頭”就是婁江河畔的關帝閣廟,是陽澄湖水東流的出水口,而蜿蜒的河道就是“龍身”,向北綿延綿延二三里;另外,渭塘河有4條支流,正好像“龍”的爪子;而龍尾則是北面的陽澄湖。所以正儀有了“龍鎮”的別號。江南有很多水鄉古鎮,名字雖不同,但風物特色基本都是一致的。正儀老街具備了水鄉古鎮天生麗質的特點,尤其是保存完整的水系與石岸,只是沒有好好洗把臉,差了小小的梳妝,但正儀老街散發出來的那份質樸、那份文氣、那份祥和,是其他已經被商業開發的古鎮所不具備的。

(二)明清建筑尚存。據正儀鎮志記載,解放前夕正儀老街有店鋪商戶204家,民國初期鎮區南段有張正源、陳鼎盛、高曾記,北段有趙萬順、顧大順、周長順等近十家米行,20年代初還有規模較大的馬泳茂、糟坊所釀造的“三月黃”陳酒,暢銷蘇滬昆。老街上還有稻香春、文魁齋、養壽堂、方祥興、聚源等一批店鋪,每天四鄉八鄰都會到鎮上趕集,老街成了一個熱鬧的集市。鎮上還有魏宅、趙宅等大戶人家的深宅大院,堪比周莊沈廳與張廳,但到**時期大部分被拆毀。今天的老街尚存上塘街街區1000多米,有明清建筑1800平方米,民國建筑3650平米,**以前建筑15000平米,這些是目前見證正儀老街變遷的歷史僅存,但也面臨著拆遷、倒塌消亡的命運。

(三)生活氣息濃郁。今天的正儀老街,房子依舊夠老、夠破舊,河上的石橋,夠古、夠年頭。沒有任何粉飾和過多的人為開發,窄窄的老街至今還保留著一種古樸的祥和與生活的恬靜,只是隨著外來人口的涌入,老街開始不堪重負。據統計正儀在籍居民1350戶,3200人,近年來新增常駐家庭3250戶,總人口增至13500人。上塘街現今仍有140多家店鋪開張營業,依稀可見昔日繁華。老街最有名的是文魁齋青團子,最多的是泡泡餛飩店和理發店,最古老的是“養壽堂”中藥鋪。2011年夏天,著名畫家楊明義因迷路至正儀老街,被老街的美景深深吸引,用了兩整天時間,冒烈日高溫酷熱,用長卷形式真實地將老街寫生了下來,作品長達13.5米,后來命名為《舍南舍北皆春水》。他說“這應是眼前水鄉勝地中的漏網之魚,作為有責任心的畫家,應把它宣傳出去。”正儀老街呈現出的濃郁生活氣息、原生態美,是其它過度開發的商業老街所無法比擬的。

(四)文化內涵豐富。在正儀歷史上,唐代名伶黃幡綽、元代雅士顧阿瑛、明理學家魏校、清代藏書家趙元益、趙詒琛父子、書法家徐昂發、民國書法家李肖白等一批文人雅士、儒學才子、時俊賢達均從正儀走出,開始了他們建功立業的傳奇人生。據不完全統計,正儀僅明清兩代,就出過舉人40多名。玉山草堂、崇文書院、趙氏義莊、帩帆等名留青史,可謂人文歷史積淀深厚。現今完好保存的的還有寄云樓、正儀火車站舊址、景福橋等市文物保護單位3處,陸宅、文魁齋、壽安橋、中共昆山第一支部等市文物點7處,明清古橋6座。正儀在戲曲、書法、詩詞、園林、教育、藏書等諸多領域形成了獨具特色的地方文化,影響全國。域內陽澄湖大閘蟹、并蒂蓮、青團子等物產豐富,聞名海內。正儀是昆山“三寶”之一并蒂蓮的故鄉、昆曲的發源地之一、中國民間特色文化藝術(書法)之鄉和大閘蟹之鄉。

三、正儀老街現存主要問題

(一)年久失修,破損嚴重。老街明清及解放前建筑以磚木結構為主,由于年久失修,其結構和設施存不同程度的破損、腐朽,有的已經成為危房,加之電路老化、下水管網、衛生設施等配套不夠,有的已不能滿足人們現代生活需求,適宜人員居住。

(二)違章缺控,交通不暢。老街南北有街,東西有弄。自南向北有一百七十多個號弄,隨著外來租住人員增多,一些戶主私搭亂建嚴重,致使原本窄小的弄堂凌亂不堪,面目全非,出入不變,通風、采光條件下降,如遇火災,不易施救。

(三)人員復雜,管理缺失。老街住戶中年輕人外遷嚴重,造成了老街居民社會結構的不合理,加速了老街活力的喪失。一部分房屋出租給外來務工人員,各類人群生活品味、文明禮儀習慣差異大,有些衛生差,進一步加速了老街物態的老化。還有一部分已動遷房屋被就地拆除,又不及時清理,未能有效管理利用,致使環境變差。

(四)水網不疏,河道變質。水是老街經脈,通則不腐。然而,老街水系除主要河道外,一些支流被截斷、堵塞,加之環保宣傳意識不深入人心,垃圾傾倒、污水直排,電魚等破壞河道生態,致使河水發臭、變質。

(五)維修不當,特色消退。由于保護觀念的欠缺以及維修資金不足,一些居民自發維修及翻建,導致與歷史風貌不協調,有的拆真建偽,對老街僅存的古建筑產生了極大的破壞,老街變成新街,原有古街風貌被破壞。

四、老街建設與地域傳統文化的保護原則

正儀老街建設錯過了改革開放以來的古鎮大建設發展時期,在當今社會背景下建設老街還是面臨著資金、轉型、動遷難等諸多的困難,我們期望從新的歷史常態中來探尋出歷史文化老街的保護出路。綜合多方面收集的資料與調研考察的成果,我們認為歷史文化老街的保護與建設,應遵循“修舊如舊、以存其真;現代設施,悄然步入;生活傳統,保持不變;項目植入,文化興鎮”的原則 。

(一)修舊如舊、以存其真。老街建設與地域傳統文化的保護應強調盡可能多地保護真實的歷史遺存,即使是對歷史建筑、歷史文物的維護修繕,也做到“以舊修舊、修舊如舊”的原則,最大可能地維護好古建筑的原始風貌,延續古建筑的生命力。同時在修繕改造過程中要始終堅持以整體協調的風貌展現老街某個歷史時期的特色,反映老街的歷史脈絡。注重傳承與保護歷史文化特色和古建筑風格;要突出“文”字,展示歷史、建筑、民俗文化內涵;要注重“商”字,堅持保護、改造、修繕與旅游、商貿相結合,推動文化繁榮、產業發展。

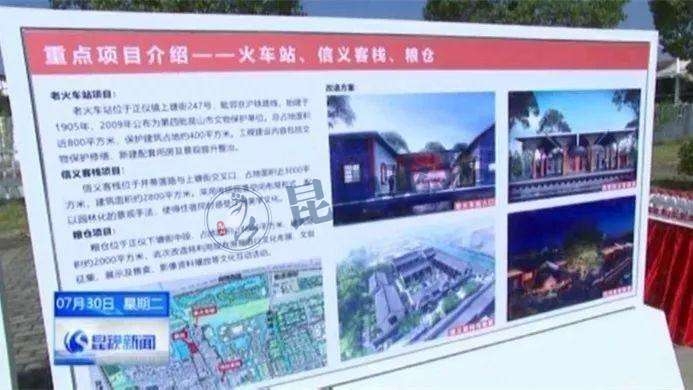

(二)現代設施,悄然步入。在正儀老街街區內,以崇文書院、養壽堂、依綠樓、正儀糧庫為制高點,根據不同地段的環境狀況,分別嚴格控制新的建筑物高度,逐步恢復“黑、灰、白”的建筑色彩基調,推動歷史風格的回歸;統一規劃,將架空電纜和電訊線埋入地下,鋪設磚墁路或石板路。在文物保護單位的建設控制地帶,禁止修建形式、高度、體積、色彩與文保單位不協調的建筑物,使整個街區的環境風貌和諧、整齊、美觀。從而把傳統歷史街巷和有價值的古建筑保留下來,把沒有價值的建筑拆除,再補進具有傳統元素的新建筑,使之成為和諧整體。

(三)生活傳統,保持不變。正儀老街改造目標有很多,比如提升老街整體形象,保護老街歷史風貌,發揮老街功能作用等。不管基于哪種目標,始終應將切實改善居民生活條件放在第一位。在老街保護中,除了因人口密度過高而對居民外遷、疏散外,其余居民也都可以生活在老街區,同時利用騰出的空間,梳理交通,綠化環境,改善居民的居住環境。保護好街區內居民生產生活的內容和方式,延續人文氣息。現有街區生活形態豐富,街區內居民的傳統生活方式還在延續,傳統的民間技藝、小吃、土特產等增加了歷史街區無窮的人文魅力。這種居民傳統活動的延續也是另一種形式的城鎮歷史的延續。

(四)項目植入,文化興鎮。正儀老街在歷史上依水而興,因此,在歷史文化老街的建設中,應結合水鄉古鎮這一特、色,利用沿河景觀帶建設,使正儀老街的自然生態與歷史文化生態相結合,構筑一條親水景觀帶和生態文化走廊,突出“人文、生態、宜居”的特色,結合老街文物古跡和旅游線路,不斷植入一些文化景點、文化項目,文化功能,逐漸打造以書畫、中藥、小吃為代表的傳統文化老街,構筑“天人合一、水街相依”,集旅游觀光、文化休閑、商業貿易于一體的優美的濱水老街景觀。

五、老街建設與地域傳統文化的傳承機制

(一)社會參與機制。創新機制,制訂社會參與、“市場運作”的政策,要在運作機制上求突破,強化政府主導,社會化運作。政府成立投融資建設平臺,保障重點保護項目的資金籌措和項目實施,特別是核心保護范圍內的基礎設施建設。發揮好市場主體作用,制訂激勵政策和實施辦法,引導社會資本更多地參與古鎮老街的保護利用。建立投資主體明晰、責權利對等的公司運作機制,可以由政府、企業、集體、村民合伙的股份公司進行經營運作,也可以與國內知名旅游開發企業合作,以股份經營或者開發權、經營權轉讓等方法,使保護開發獲得更多的資金和人才支撐。

(二)政策激勵機制。多元籌措,加大投入,制訂“財政激勵”的政策。古鎮老街保護利用,并不是單純的經濟行為,投入和收益在短期內難以實現平衡,必須在拓展資金投入渠道上求得突破,加大市鎮兩級政府財政投入。一是建立政府專項投入機制,每年在相關市鎮兩級財政預算中明確一定的經費,用于支持歷史文化保護重點項目的實施,并根據經濟增長情況,逐年加大保護和維修資金的投入。二是在安排文物保護、旅游開發、水環境整治、道路交通建設等專項資金中,更多地向古鎮保護利用項目傾斜。三是利用好財政激勵政策的杠桿作用,爭取市鎮兩級政府打造歷史文化名鎮(或街區)建設的總體規劃,以及市文物修繕管理辦法,根據項目實施和年度考核情況,給予一定的財力支持。

(三)項目評定機制。為避免文化老街在保護和開發中出現盲目求快、特色不張、功能重復等問題,有必要在建設過程中引入文化項目評定機制,更好地提升老街保護和開發的成功率和有效率。一是成立評審小組,聯合建設、文化、旅游、環保等相關部門的專業人士,對項目在產業政策、項目帶動、環境影響、用地用水、市場可行性、綜合效益等方面進行綜合評估,引導和控制業態規模,讓文化項目既保留原有的歷史風韻,又展現全新的文化價值。二是監督項目實施。在項目簽約后,實施跟蹤檢查,確保資金到位,按合同要求開工建設;監督是否擅自改變規劃、項目功能和用地性質,是否有違章建設行為,保證盡早發揮項目經濟效益、社會效益和生態效益。三是對文化項目后評估,組織文化項目進行運營、服務質量評估,經考核發放星級標志,促進行業自我監督管理,不斷提升老街文化項目質量與內涵。

(四)人才引入機制。老街建設是形,文化歷史是根,文藝人才是魂。文化老街保護和發展成敗離不開一批高素質的文藝人才支撐。只有形成一支規模宏大、素質優良、門類多樣、結構合理的文藝人才隊伍,才能實現文化老街的科學發展。一是制定好人才引進規劃,針對老街傳統文化保護與發展需要,引進項目業態需要的文藝人才、經營人才、管理人才,建設人才,建立信息庫。二是做好重點人才引進,緊緊圍繞特色文化老街的建設目標,引進一批老街專屬地域文化人才,把書法人才引進與書法老街建設結合起來,建立固定與流動、專職與兼職相結合的引才機制。構建突出人才獎勵機制與文化傳承人獎勵機制。三是搭建人才創業平臺。對帶有技術、項目、資金、知識產權、發明專利的高層次文化人才,實行專項對接服務機制,促進文化項目落地、發展。

五、正儀老街保護與建設的具體措施

(一)本土文化的經營業態。對現有老街各個時期建筑都要進行保護,對已復建、拆遷的可利用的房屋,植入文化載體項目,項目以書法等特色文化,小吃等美食文化,中式服裝定制等民俗文化,中醫理療、茶飲健身、咖啡、傳統理發等大眾休閑文化為主,經若干年文化項目的播種,植入式發展,相信一定會成為昆山西部的一片“文化森林”。

(二)便捷的基礎設施保障。加大老街電力、通信、排水、污水、交通、照明、綠化、周邊停車場等設施改造,讓老街居民更加宜居。在老街周邊選址建大型停車休閑廣場,將進入老街車輛停放到外圍空間。加大老街街區、弄堂交通梳理,安裝旅游導識標志,讓游客能走進去。

(三)保護傳承古建文化。對已拆遷建筑,建筑完好的民居,且不阻礙弄堂交通的原則上不要拆除了事,要進行保護,要并建立巡查管理隊伍進行集中管理,做到管理到位,防止占用。對古建筑要一律保存,若確實需要拆除,需要經文化、古建、旅游等相關部門會辦同意。財政撥付專項經費,用于正儀老街古建筑的維護與修繕。

(四)亟待改善的經營環境。大力發展老街民宿。鼓勵自有房民宿改建(只限內部改建),拆遷民房用作公司化改建經營,出臺相應民宿改建補助政策,管理政策。逐步減少群租等現象。出臺街區經營項目引導政策,逐步改變占道、雜亂經營的亂象。對老街交通進行梳理,限制過境車輛、工程車輛出入,對商業街等相關路段進行限高,將南橋放低,提升商業街區整體景觀與交通秩序。

(五)再現星溪十景之一“雙亭柳浪”。在林場河(東亭東側)兩岸建議種植垂柳,梳理水系,以再現“雙亭柳浪”(蕭寂雙亭古,垂楊往日情,受風常滾滾,還好聽流鶯)的景觀,待沿河企業遷出后,植入文化休閑項目,其路徑接通高鐵休閑步道,成為居民夜晚休閑健身的好去處。