閱讀江南 品味古鎮丨昆山巴城:一派江南水鄉風情

8月6日

《江南時報》整版報道巴城

全文如下

跟著小編一起來看看吧~

↓↓↓

這里叫巴城,據說大禹治水成功后,曾在此封巴王,因而得名。

對巴城綽墩遺址的考古發掘,發現了大量的炭化米粒,表明太湖流域東部地區在6000多年前已有人工栽培的水稻。公元前514年,吳國為了拱衛都城蘇州,以今天陽澄湖地區為屏障,在湖東、南、北三面筑起巴城、武城、東林城、雉城等12個城池,其中,巴城、雉城均在今天的巴城鎮域。只可惜它們在陽澄湖形成的過程中不幸沉入水底,所以當年的春秋故事至今仍被封存在湖中。

現在的巴城古鎮區,主要建于清代光緒年間(1875—1908年)。沿著河南街走進去,迎面就是那座橫臥在水巷之上古色古香的廊橋,飛檐翹角,遮風擋雨,兩邊是供行人上下的臺階,中間是便于車行的平坡。我們站在橋上看風景,立馬就能領略到渾然一體的水鄉味道。兩岸的老房子臨河而筑,面街枕河,粉墻黛瓦,石岸斑駁,木柵花窗,鱗次櫛比,水色清冽,碧波蕩漾,錯落有致的水岸人家,恰似一幅天然的水墨畫,動人心魄,引人入勝。

據介紹,這里是世界非物質文化遺產“百戲之師”昆曲的發源地,昆曲,又稱“昆腔”“昆山腔”“水磨腔”“昆劇”,起于昆山,源于巴城,是中國古典戲曲的代表。2001年被聯合國教科文組織命名為首批“人類口頭和非物質遺產代表作”,成為全人類杰出的文化瑰寶。

我們從巴城老街牌坊的左面進去,映入眼簾的是曲徑通幽的昆曲長廊。一卷丹青,擾亂了誰的一紙情殤?相思一曲,幽怨了誰多情的眼眸?“碧云天,黃花地,西風緊,北雁南飛,曉來誰染霜林醉?總是離人淚。”只是因相思而互有牽掛,這才有唱不盡曲終人散的余韻,望不穿緣起緣滅的糾葛,看不透鏡花水月的空靈。紅塵漫漫,仿佛推開厚重的歷史朱門,轉過曲曲折折的回廊,娓娓道來的盡是昆曲的前世今生。人在花叢里,靜聽鶯囀喉,心舒飄柳細,步慢暖風柔。

除了遏云繞梁的婉轉曲調,就應該是那些在廊邊聳立著的人物塑像,主要有黃幡綽、顧阿瑛、梁辰魚等,他們都是推動昆曲發展的有功之臣。

1200年前,作為唐朝開元、天寶年間赫赫有名的宮廷藝人黃幡綽,因為躲避安史之亂,把“字有肩、板有眼,陰陽濁清”的宮廷音樂帶到了巴城。平日里他以表演宮廷戲為生,頗受廣大鄉民喜愛,擁躉者、追隨者、拜師者、學藝者甚眾。隨著宮廷音樂和吳歌風情的日益融合,漸次凝成了昆山腔最初的音樂源頭。大家知道,中國戲曲的表演形式最主要的是聲腔藝術。當時北方流行唱北曲的雜劇,南方流行唱南曲的南戲。南戲的聲腔主要有四種,即弋陽腔、余姚腔、海鹽腔、昆山腔。魏良輔在《南詞引正》中說,南戲四腔,“惟昆山為正聲,乃唐玄宗時黃幡綽所傳”。應該說,黃幡綽帶來的唐代宮廷音樂為日后洋洋盈耳的昆山腔,打開了篳路藍縷的第一道大門,他被奉為昆曲元祖當之無愧。

600年前,巴城元末文學家顧阿瑛,十分鐘情昆曲文化,中年以后,“于界溪(今綽墩村西南)壘石為小山,筑草堂于其址,左右設亭館若干所,傍植雜花木,以梧竹相映帶”,名之為“玉山佳處”。時為東南名士雅集之地,“園池亭榭之盛,圖史之富,暨氣館聲伎,并冠絕一時”。在中國歷史上,顧阿瑛的“玉山雅集”與東晉時期浙江紹興的“蘭亭雅集”和北宋年間河南洛陽的“西園雅集”,并稱三大文人雅集。其時,玉山佳處聚集了趙孟頫、薩都刺、張荔、楊維楨、倪璜、張雨、柯九思、高明、熊夢祥、陳維允、趙元、顧堅等一大批戲曲家、詞曲家和雜劇、南戲作家及演奏家、歌唱家。他們高揚黃幡綽的正聲風帆,堅持以顧阿瑛昆腔私家班底為載體,在昆曲的海洋里揚帆遠航,酬唱詠和、琢磨聲腔、探討音律、精研樂理,對南曲聲腔及演奏樂器進行了廣泛而深入的研究,在歌唱的頭腹尾以及演唱開口閉口鼻音的技巧,以及以笛、簫、笙、琵琶等樂器伴奏為主等方面,都取得了許多突破性的進展,對于昆曲的形成發展產生了巨大的推動作用。

400多年前,在明朝嘉靖年間,音樂家魏良輔對昆腔進行了大刀闊斧地改革,使昆腔的曲調、旋律與唱法都得到極大的豐富與提高,于是,在人世間就誕生了最軟糯、最風雅、最優美的“水磨腔”。這種腔調聽起來,就好像水石磨米一樣不緊不慢、細膩悠長,具有非常高超的技巧性和表達的生動性。著名的戲曲作家梁辰魚是巴城人,他不僅師承魏良輔的真傳,更能大膽實踐,身體力行。如果說在魏良輔時期,昆腔還只是停留在清唱階段,那么到了梁辰魚的手中,則是火力全開,全力以赴地推向藝術實踐,使得水磨腔在明代的舞臺上大放光彩。他創作的《浣紗記》,是第一部用改革后的水磨腔編寫的劇本,也是昆劇發展具有里程碑意義的一部重要作品。正如朱彝尊《靜志居詩話》中說:“傳奇家曲,別本弋陽子弟可以改調歌之,惟《浣紗》不能,固是詞家老手。”該劇“羅織富麗,局面甚大”,辭藻華贍,曲調鏗鏘,一時引起轟動,余音繞梁不絕。自清代中葉以后,《浣紗記》中的許多單出,都是昆曲舞臺經久不衰的優秀折子戲,后來在各地戲曲舞臺上的西施的故事,很多也都源出于《浣紗記》。

100年前,昆山顧九在《西昆雜憶》中指出:“吾邑膺保存昆劇之重任者,近十年來,除二三文人外,厥惟樂工。”意思說,清末民國初期以來,擔負保存昆劇重任的, 除了少數文人曲家,主要是“樂工”。所謂“樂工”就是那些活躍在民間的昆曲專業演唱團體的人員,他們常常受邀到主人廳堂里演出,或在臨時搭建的木緣堂中演唱,便有了一個專業的名稱叫“堂名”。這種堂名的演出方式完全受制于人,隨著需方市場的日益萎縮,樂意從事昆曲事業的人也日漸其少。面對后繼乏人岌岌可危的局面,巴城的有識之士吳粹倫挺身而出,于1921年與志同道合者一起成立了“昆劇傳習所”,搶救昆曲于危難之際,口授心傳,誨人不倦,培養了一批又一批昆曲的精英人才,讓血脈得以延續、衣缽依舊留存,對于奠定昆曲發展的后勁起到了至關重要的作用。

如果說,來前我們對巴城是昆曲的發源地還有點疑惑的話,那么到此我們已經找到了令人信服的答案:第一個唱昆曲腔的黃幡綽在巴城,第一個擁有昆曲腔私家班的顧阿瑛在巴城,第一個把昆曲搬上舞臺的梁辰魚在巴城,第一個舉辦“昆曲傳習所”的吳粹倫也在巴城。昆曲的這個優質基因在風光秀麗的江南水鄉中不斷汲取滋養,孕大而含深,纏綿而悱惻,經過跌宕起伏的不斷淬煉,終于破繭成蝶、鳳凰涅槃,以其獨特的風雅意韻將中國戲曲美學推上了藝術巔峰。

在俞玖林工作室的后花園里有一個臨水的戲臺,當時我們就想,如果在這里進行昆曲表演,肯定會別有風味,可惜沒有。但我們在下塘街“昆曲小鎮”的照壁上,看到了昆曲《牡丹亭》中膾炙人口的經典唱段,一邊寫著“原來姹紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹垣。良辰美景奈何天,賞心樂事誰家院?”另一邊寫著“則為你如花美眷,似水流年,是答兒閑尋遍,在幽閨自憐。小姐,和你那答兒講話去。”目睹這些熟悉的唱詞,我們仿佛看到在那最撩人的春色里,杜麗娘與丫鬟一起游園,上演了一出亦真亦幻的傷春之情。只見她們明眸流轉,裙裾飛揚,一襲水袖丹衣,一曲醉人驚夢,曲聲、琴聲、風聲、水聲、心聲聲聲入耳,恍若穿越千年,猶如花綻蓓蕾,悅聲悅色,悅心悅意,讓人“情不知所起,一往而深”。

“不為陽澄湖蟹好,此生何必到巴城”。巴城是聞名遐邇的陽澄湖大閘蟹的故鄉。我對巴城鎮開始并不了解,當年剛到蘇州,朋友就邀我到巴城去吃螃蟹。螃蟹不是哪兒都有嗎,為什么非要到巴城去吃呢?

朋友說,螃蟹確實到處都有,但陽澄湖大閘蟹確實非同尋常。一是青背。因為陽澄湖水質清澈,沒有污泥,蟹殼始終呈青灰色,潤滑有光澤。二是白肚。巴城湖區皆為淺灘,湖底長滿了如板刷一般的豬鬃草。螃蟹爬行其間,就好像整天都被刷來刷去,一直都刷得很干凈,貼泥的臍腹和爪殼幾乎潔白無瑕。三是金爪。蟹爪金黃,堅實有力,因為長期在湖底的硬結泥土上爬行,早就練成了一身挺立橫行的超凡本領。四是黃毛。腳和爪上的毛長而發黃,根根挺拔,色澤鮮亮。

《巴溪志》載:“土產著名者有陽城湖蟹,至霜降時漸肥碩”。清代戲曲家李漁在《閑情偶寄》中說:“凡食蟹者,只合全其故體,蒸而食之,貯以冰盤,列之幾上,聽客自取自食,其好處乃是腥味絲毫不漏出蟹之軀殼,即入于人之口。”清蒸前,最好在每只大閘蟹的臍中插上一片老姜,在蒸具底部要鋪上紫蘇葉,這樣可以消除螃蟹的寒氣,注意把蟹肚腹朝上放置,以避免蟹黃蟹膏的流失。

聽導游講,當地人吃蟹還非常講究,先要用醋、醬油、 姜絲、白糖調制好的蘸料,用以除腥去寒。然后拿出螃蟹,在卸下兩個大螯后,用雙手慢慢地去掰開背蓋,將其放在盤中待用,然后逐一剔除蟹的胃、腸、腮、心等。

巴城人還真是吃螃蟹的行家里手。這又有什么奇怪的呢?人家祖先就是最早的吃蟹人。魯迅先生曾稱贊:“第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的,不是勇士誰敢去吃它呢?”東漢郭憲在《漢武洞冥記》中雖有明確記載,但其中敘述的故事,遠沒有巴城民間傳說來得生動。

相傳幾千年前,江湖河泊里有一種雙螯八足,形狀兇惡的甲殼蟲。不僅挖洞使稻田缺水,還會用螯傷人,故稱之為“夾人蟲”。后來,大禹來到江南治水,派壯士巴解督工,因為夾人蟲的侵擾,嚴重地影響了工程進度和質量。巴解就命人在城邊掘條壕溝,并在壕溝里灌滿了沸水,讓所有膽敢來犯的夾人蟲,全部被燙死在壕溝里,沒想到,這時一個非常奇異的現象出現了,它們竟一個個地都變得通體透紅、色彩鮮艷。巴解十分好奇地把甲殼掰開來,一股香味立馬撲鼻而來,他忍不住咬上一口,誰知味道還特別鮮美,這樣他就不管三七二十一了,很快就大快朵頤了起來。既然有人嘗試了,大家也都敢吃了,于是這個人人畏懼的害蟲就轉化成了一道家喻戶曉的美餐。人們為了感激這個敢為天下先的巴解,用解字下面加個蟲字,稱夾人蟲為“蟹”,意思是巴解征服夾人蟲,他才是天下第一的食蟹人。

因此陽澄湖大閘蟹早就名滿天下。在20世紀二三十年代,更是風靡上海。當年巴城義隆漁行的老板毛兆龍,把自己在太湖邊收購的大閘蟹,按等級和重量進行分裝,并在蟹簍蓋上用紅漆寫上一“毛”字。由于品質上乘,口味絕佳,這種“毛字蟹”一旦投放到上海市場,就被一搶而空,很受上海市民的歡迎,有的人還非“毛字蟹”不食。

上世紀80年代以前,陽澄湖野生大閘蟹的自然產量,就能夠滿足市場的供應。80年代后,隨著需求的日益旺盛,進一步推動了人工養殖,特別到了90年代,螃蟹產業更是迅速發展,從個體到集體,從池里到湖里,從小規模到大規模,日新月異,轟轟烈烈地把巴城打造成了江南陽澄湖大閘蟹的第一鎮。

“秋風起,蟹腳癢,九月圓臍十月尖”。巴城人瞄準時機,推出了一年一度的蟹文化節,以蟹會友、以蟹興文、以蟹招商、以蟹興鎮。

也許是導游對這里的螃蟹文化非常熟悉,口若懸河,我們沉浸其中,聽得津津有味,但也不免唇焦口燥、喉舌生津,此時不是吃蟹時,她講得再多再詳細,也只是畫餅充饑、望梅止渴。導游似乎窺破了我們的心思,馬上招來一男一女兩名歌手,請他們唱了一首蟹歌叫《姐末游水采紅菱》,女的開口就非同凡響,一下就亮出高亢的嗓音:“陽澄湖水清凌凌,姐末游水采紅菱,煦紅(格)兜杜雪白(格)腿。突然叫聲‘阿依哇’,冷不旁螃蟹咬腳心。”男也不甘示弱,跟著就來了個“低音炮”:“郎唱山歌(末)為(仔格)啥哎,我曉得一只螃蟹一個臍(來)兩根須,兩只大螯八只腿,八只小腳(末)曲曲彎彎彎彎曲曲泥里(啊)拖。”這首民歌旋律非常簡單,通俗易懂,吳語軟儂,情調拉滿,聽得我們如癡如醉,繞梁不絕,以致在返程途中還不時地在心中回響。

巴城老街呈東西走向,全長285余米,路面由花崗石鋪設而成,兩邊都是明清時期建筑,屋檐向內挑,大紅燈籠照,路上行人少,廣告招牌妙,街道狹窄卻緊湊雅致,仰望天空所見都是“一線天”。當年的許多南北特產曾匯聚于此,各地商販也在此云集,老街上商鋪林立,門靠門,地挨地,總是一種親近無間而又密不可分的樣子。

巴城老街以廊橋為界,分為東街和西街。東街主要有當年的老影劇院,雖然墻體斑駁,水泥脫落,但門樓上五角星依然鮮亮,非常醒目,年代感特別濃烈,就像我們家鄉當年的電影院一樣,見此我們也倍感親切。盡管我們不知道當年這里具體發生了什么,但這個空白完全可以通過我們的親身經歷進行填充。可以肯定的是,許多影片膠片一定會川流不息。這里不僅是巴城人主要的娛樂場所,也是他們刻骨銘心的美好回憶。

2005年4月,巴城鎮黨委、政府組建成立巴城古鎮建設發展有限公司,對古鎮老街本著修舊如舊、盡量保存老街原貌原則,隨著春和面館、龍云崌茶樓、書畫苑、老街酒樓、陽澄賓館等老字號的恢復營業,許多名人工作室也陸續在此落戶,諸如俞玖林工作室、“一旦有戲”顧衛英工作室、玉面琵琶工作室等,他們都是通過自己獨特的方式,在悄悄地為這條老街營造文化氛圍。

其中,我們對作家楊守松的“醐途樓”最為關注。這是西街的一座明清風格的兩進民居。門廳分別擺放著楊守松退休前和退休后的許多作品,包括《昆山之路》《追日》《大美昆曲》《昆蟲小語》《昆曲大觀》等。因為到了下班時間,工作人員直接將我們拒之門外,好在她擋在門口,也沒忘了給我們作了簡單的介紹:醐途樓主體是一個二層小樓,樓上是楊守松老師的書房,他經常會在這里寫作;樓下則是雅集聚會的地方,這里常常是歡聲笑語,濟濟一堂,曲笛縹緲,琴韻悠揚……

據說楊守松非常喜歡老街“心遠地自偏”的這份安靜,也樂于為許多文人墨客“結廬在巴城”提供幫助。2005年他接到人民日報社退休的書畫家朱育蓮先生的電話,希望能夠幫忙在古鎮找個地方,把自己收集的許多藏品展示出來。恰好當時巴城老街正在規劃修復改造,在楊守松的牽線搭橋下,老街上的第一個文化場館——玉峰古文物展覽館也就脫穎而出了。“一花引來百花開”。此后,王同寶書畫收藏陳列館、倪小舟的江南木雕館、嚴健民昆石收藏館、陳東寶的東寶笛館等都“紛至沓來”,隨著各式各樣的非物質文化遺產內容一一呈現,讓這里變得琳瑯滿目。

需要強調的是,我們在福星橋邊上看到的龍云據茶樓,這可是個有來歷的地方。主人叫武成龍,字云山,安徽合肥人。《巴溪志》云:“少壯從戎,歷荊襄鄂贛,行伍有勞績,旋任昆山飛劃營領哨,后退隱巴溪。乙丑春(1925年),有兵警傳來,龍受施董聘,保間里,風雪映掌,揮汗成雨,數日夜,始得安寧。后設茶肆于鎮,命名龍云岷,取市隱作山居之意。民國癸酉(1933年)秋卒,年五十。”龍云據茶樓在抗日戰爭時期是新四軍江南抗日義勇軍交通員和昆山地下黨接頭的地點,就好像是巴城的“春來茶館”,在保持交流溝通和聯絡順暢方面,發揮了不可或缺的作用,發生在這里的神秘驚險故事不勝枚舉。

馮驥才在《老街的意義》中說“村鎮都是這樣,一大片房子,中間有一條街,街上有店鋪和作坊,有東西賣,有吃有喝,這條街很重要,供應這鎮上居民一切生活之必需,自然也就是為這個群落的成長而輸送能源的血脈了。”走在巴城的老街上,我們也一直在想這個問題,看了許多江南古鎮的老街,基本都是大同小異,但為什么我們還是那樣的“讀你千遍也不厭倦”?這是因為每個人心目中都有一條自己家鄉的老街,每每走進江南古鎮的老街,就會很自然地把它們疊加在一起,形成彼此呼應的同形替代,“青山一道同云雨”“老街何曾是兩鄉”,因為熟悉,所以我們對此最有感覺。

歲月逝去,那種隨處可觸的感覺在老街里仿佛無處不在,一條老街貫穿著我們整個童年,只要我們踏入江南古鎮老街,當年的那些嬉鬧與玩耍、渴望與夢想、追求與彷徨,就如人的生物鐘一般如約而至、準時襲來。也許江南古鎮老街就是我們對童年那種不言而喻的懷念情節的延伸、放大和升華,這也就難怪我們會如此這般地樂不思蜀。

中午我們在老街上找了一個快餐店,希望簡單地解決一下溫飽問題。抬頭看到墻上掛著一張非常熟悉的照片《露宿街頭》,我們便問老板,你們在店里掛這張照片有什么特別的用意嗎?他不無自豪地說,有啊!因為這張照片的拍攝者就是我們巴城人!

應該說,在眾多解放上海戰役的影像資料中,《露宿街頭》這張照片非常經典,影響也特別巨大。但關于這張照片究竟拍攝于何時、何地?拍攝的是哪支部隊?是在什么情況下拍攝的?這些信息一直都沒有確切的說法。好在,拍攝者陸仁生在生前留下了一份自述材料,這才為解開這個70年的謎團提供了一個關鍵線索。

根據他的介紹,1949年5月下旬,解放上海戰役打響,在經歷了一夜激烈的槍炮聲之后,第二天黎明,上海市民推開自己的家門,驚奇地發現了最為震撼人心的一幕:***指戰員們頭戴軍帽、衣不解帶,齊刷刷地躺在陰冷潮濕的水泥地上,有的枕戈而躺,有的依槍而睡,有的緊緊地抱著武器,他們都整整齊齊地沿著道路兩邊一字排開,看上去非常感人,也非常壯觀!

陸仁生時任華東野戰軍新華社前線分社攝影組組長,被派到20軍某師,擔任隨軍攝影記者。5月26日清晨,隨著部隊從浦東渡過黃浦江進入南市區(今黃浦區)。他說:“27日天剛亮,我得知進入市區的部隊第一夜就露宿在人行道上,我就不顧一夜未睡的疲勞,很快地來到現場,唯恐失去這個大好機會。當看到現場情況,心情十分激動,為了解放上海,戰士們英勇殺敵,甚至獻出自己的生命。對群眾如同對父母兄弟一樣關心,不打擾他們。我在南京路西藏路以西地區戰士比較集中的地方拍攝了這張照片。當時蘇州河以北交戰的槍聲清晰可聞。”拍攝時間和地點非常明確,拍攝對象根據陸仁生之子陸曉格的推斷,應該是20軍59師,因為這支部隊的前身是陸仁生在抗日戰爭時期參加的“江南抗日義勇軍”。

老板告訴我們,陸仁生在1978年想寫這份材料的時候,已經雙目失明,是由他口述,經小兒子陸列嘉執筆記錄完成的。寫出來了,也就了卻了老人家一直以來的心愿,他覺得自己這樣可以瞑目了。陸仁生于1980年的春天去世。我們在嘆息之余,很想去看看介紹陸仁生事跡的紀念館。老板說好像現在還沒有,但我們覺得應該有。老板看到我們面有失望的表情,趕忙話鋒一轉,告訴我們,你們不妨可以到航天英雄費俊龍的家鄉去看看,那里應該有費俊龍情況的詳細介紹。

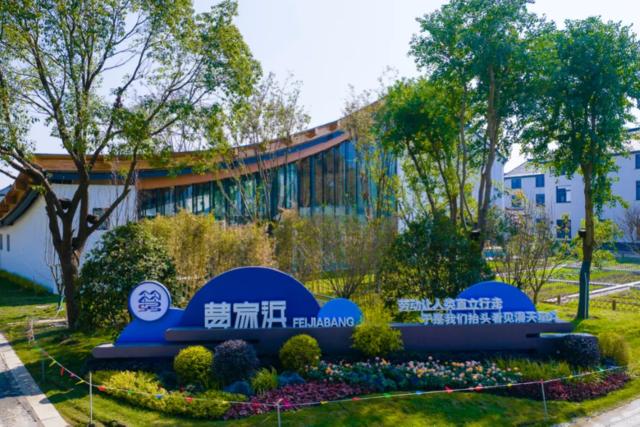

我們趕忙打車直奔費家浜,遠遠地就看到田野里聳立“鄉村不僅有著廣闊的天地,還有無限的星空”的巨大標牌,仿佛“逗號”一般的建筑造型,讓我們看到“星野小筑”,就仿佛置身于遼闊的星空,這也寓意著中國航天事業輝煌發展、永不停步。在參觀航天科普館時,我們對費俊龍父母看神六返回直播時母親喜極而泣的照片,非常感興趣,印象也非常深刻。

當地人告訴我們,費俊龍的家就在隔壁,但我們很想了解這張照片背后的故事。看到了那一排排的一模一樣的樓房,我們卻不知所措,坐著乘涼的老大爺用手一指,那邊上有個亭子的就是費俊龍的家。果然前面有亭翼然,走近一看叫“問天亭”。亭柱上寫著“愛我中華龍飛天,觀月神州美江山”的對聯。我們輕輕地敲開了費俊龍家的門,這里是一個三層樓房的小院子。

其父不在家,其母在午休,費俊龍姐姐接待了我們。她說,費俊龍在家中排行老三,從小做事就非常認真。17歲時被招當了空軍飛行員,1998年1月被選為中國首批航天員后,幾乎很少回家,我們也特別支持他,希望他能為祖國航天事業多作貢獻。2005年10月17日凌晨,在看到“神舟六號”飛船勝利返回地面后,我母親確實落淚了,這張照片拍得非常真實。可能你們不知道,在10月12日慶祝神六成功升空的家宴上,我父親也落淚了。她從影集里拿出了當時拍的照片,我們確實看到了費俊龍父親在高興地擦拭著眼角的淚水。

應該說,巴城古鎮確實是一本厚書,一頁一頁翻開之后,驚喜迭出,精彩不斷,驚嘆不已。有古有今,有文有武,有雅有俗,有大有小,有遠有近,一篇篇、一段段、一行行,字字肺腑,句句入魂,從容不迫,漸入佳境。這時,遠處一只搖櫓船,劃開了水面,劃過了心河,一動一靜之間,一搖一曳之際,一如往常地描繪著巴城古鎮江南水鄉的濃郁風情。

來源:江南時報網